- 相關(guān)推薦

高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失歸因及對策探析

高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失歸因及對策探析

周 靜(陜西師范大學(xué) 物理學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院,西安 710062)

摘 要:誠信是中華民族的傳統(tǒng)美德,是大學(xué)生思想道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容。立足高校畢業(yè)生就業(yè)市場,揭示了高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失的各種表現(xiàn)及危害,并通過探究表象之后的深層原因,尋找改善高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失現(xiàn)象的對策。

關(guān)鍵詞:高校畢業(yè)生;就業(yè);誠信

中圖分類號:C913 文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:1002-2589(2013)03-0057-03

2001年,中共中央印發(fā)《公民道德建設(shè)實施綱要》,明確地將“明禮誠信”列為公民基本道德規(guī)范之一。誠實守信,作為中華民族的傳統(tǒng)美德,必須傳承且發(fā)揚光大。然而,在市場經(jīng)濟環(huán)境下,受功利思想的影響,社會一些領(lǐng)域出現(xiàn)了誠信缺失現(xiàn)象,包括高校畢業(yè)生就業(yè)市場。高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失,擾亂了正常的就業(yè)秩序,給用人單位、學(xué)校、社會以及畢業(yè)生本人都帶來了危害,必須盡快給予教育引導(dǎo)和改善。

一、高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失表現(xiàn)及危害

(一)偽造求職簡歷,傳遞虛假信息

求職簡歷是用人單位了解應(yīng)聘者的首要直觀資料,也是決定畢業(yè)生能否順利進入應(yīng)聘第二環(huán)節(jié)的重要依據(jù)。客觀真實的簡歷,能夠簡單集中反映畢業(yè)生在大學(xué)四年的學(xué)習(xí)經(jīng)歷及自身基本知識技能。但是,部分畢業(yè)生為了能夠滿足用人單位的基本條件要求,或者為了引起用人單位的注意和重視,不惜采取各種手段偽造求職簡歷。具體表現(xiàn)為制作假證書(包括各類榮譽證書、等級證書);編造干部實踐經(jīng)歷;涂改成績單、專業(yè)排名等等。由于很多用人單位在篩簡歷環(huán)節(jié)并不查驗或者當(dāng)場查驗證書原件,對于學(xué)生在校期間干部實踐經(jīng)歷的核實和認(rèn)定在短時間內(nèi)也較難實現(xiàn),部分存有投機心理的畢業(yè)生利用可乘之機,在求職簡歷中,弄虛作假,隨意“包裝”自我。

(二)面試夸夸其談,掩飾真實自我

面試,旨在通過面對面的觀察、交流和考察,評判應(yīng)聘者是否具備用人單位的基本要求,是否符合用人單位的人才隊伍標(biāo)準(zhǔn)。為了使自己能夠給面試考官留下“深刻”的印象,個別畢業(yè)生可謂挖空心思。把自己的真才實學(xué)用較好的方法恰當(dāng)?shù)卣宫F(xiàn)出來,是值得肯定的。但是,部分畢業(yè)生在面試中,夸夸其談,有違真心地迎合用人單位,用一些面試速成技巧美化、拔高自我。比如,為了展現(xiàn)自己的組織能力,將某一活動的參與者說成是主要組織和策劃者;為了展現(xiàn)自己的創(chuàng)新意識,將他人的創(chuàng)意思想挪為己用。這些虛假信息,必將影響和誤導(dǎo)用人單位對應(yīng)聘者的真實了解和客觀評價。

(三)利用不當(dāng)手段,擾亂簽約秩序

高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書,是畢業(yè)生和用人單位在雙方自愿前提下形成的工作協(xié)議,雙方承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。為嚴(yán)格就業(yè)市場規(guī)范,每位畢業(yè)生按編號限領(lǐng)就業(yè)協(xié)議書一份,只能與一家單位簽訂就業(yè)協(xié)議。但實際情況,卻并非完全如此。部分畢業(yè)生在簽約過程中,心猿意馬,花樣百出。如:復(fù)印就業(yè)協(xié)議書,同時與多家單位簽訂協(xié)議,以求“萬全”;隱瞞已簽約事實,謊稱協(xié)議書丟失,要求補領(lǐng)協(xié)議,另簽他處;心懷“保底”思想,簽約即想著日后違約,再謀高就。這些做法,不僅影響到用人單位的用人計劃,加大用人單位的招聘成本,也將在很大程度上給學(xué)校造成巨大的負(fù)面影響,制約學(xué)校就業(yè)市場的拓展和長效發(fā)展。

二、高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失的外部原因分析

(一)社會轉(zhuǎn)型期,短期收益誘發(fā)短期行為

社會轉(zhuǎn)型期,人民生活日新月異,社會公眾享受著改革發(fā)展帶來的成果和收益,同時,直面和經(jīng)歷發(fā)展期需要不斷健全的制度,不斷完善的體系。轉(zhuǎn)型期,變革與我們同行。變化帶來不確定性,不確定性產(chǎn)生對短期收益的偏好,短期收益誘使短期行為。經(jīng)濟領(lǐng)域的合同欺詐、產(chǎn)品摻假;政治領(lǐng)域的欺上瞞下、假公濟私;學(xué)術(shù)領(lǐng)域的剽竊抄襲、無視知識產(chǎn)權(quán),在一定程度上講,都是受短期高額收益的誘使,出現(xiàn)的個人短期行為。這些短期行為及其思想基礎(chǔ),對高校畢業(yè)生產(chǎn)生重大的影響,加之就業(yè)失信行為短期機會成本過低,投機收益相對較高,致使部分大學(xué)畢業(yè)生放棄誠信底線,選擇失信于學(xué)校、用人單位。

(二)用人單位不科學(xué)的選人標(biāo)準(zhǔn),造成逆向選擇

隨著高校畢業(yè)生人數(shù)的逐年攀升,大學(xué)生就業(yè)買方市場逐漸形成。但是作為買方市場主體,很多用人單位并不具備科學(xué)合理的選人標(biāo)準(zhǔn)。在招募中,他們往往過分強調(diào)量化指標(biāo),比如設(shè)置學(xué)習(xí)成績、學(xué)生干部經(jīng)歷、等級考試、政治面貌、各類榮譽證書等進入門檻,當(dāng)然,用人單位希望招募到綜合素質(zhì)高的人才,這一想法本身無可厚非,但是,以下三點實際情況必須考慮:第一,完全符合準(zhǔn)入條件的學(xué)生群體人數(shù)有多少;第二,考慮行業(yè)其他單位,目標(biāo)優(yōu)秀群體能否真正選擇本單位;第三,準(zhǔn)入條件到底能在多大程度上反映畢業(yè)生的真實素質(zhì)和能力。當(dāng)越來越多的用人單位通過提高準(zhǔn)入條件來招募合適人才時,很大一部分高校畢業(yè)生會發(fā)現(xiàn)大部分空缺崗位似乎都是為少部分同學(xué)設(shè)置的,為了贏得就業(yè)崗位,甚至是面試的機會,他們不惜鋌而走險,從而造成勞動力市場供需雙方信息不對稱約束下的逆向選擇現(xiàn)象。

(三)就業(yè)市場監(jiān)督保障機制不健全,出現(xiàn)可乘之機

大學(xué)生就業(yè),從計劃經(jīng)濟時代的統(tǒng)包統(tǒng)分,到如今市場經(jīng)濟下的雙向選擇,本身已經(jīng)是巨大的進步。但是,市場經(jīng)濟,勞動力市場的雙向選擇卻并非盡善盡美,也存在一定的道德風(fēng)險,更需要制度約束和監(jiān)管。這涉及勞動力市場主體雙方,本文僅從畢業(yè)生角度加以分析。首先,就業(yè)市場缺乏針對已簽約學(xué)生的監(jiān)管引導(dǎo)機制。已簽約學(xué)生繼續(xù)投寄簡歷,儼然已經(jīng)成為就業(yè)市場司空見慣的現(xiàn)象,而高校就業(yè)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)重心卻大多集中于未就業(yè)和處于就業(yè)進程中的兩部分學(xué)生群體;其次,缺乏針對違約畢業(yè)生的限制和約束規(guī)范。雖然對于違約現(xiàn)象,不管是高校還是用人單位,都希望能夠嚴(yán)加控制,但是,在就業(yè)前、中、后三個階段,都缺乏易于施行且具有實際威懾力的操作標(biāo)準(zhǔn),能夠真正對違約行為加以限制和規(guī)范;第三,缺乏全國聯(lián)網(wǎng)的畢業(yè)生個人資料、就業(yè)進展等綜合信息平臺。畢業(yè)生信息核實周期長,畢業(yè)生“一人多簽”現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)滯后等,致使部分畢業(yè)生有違市場規(guī)則,擾亂就業(yè)秩序,投機取利。

(四)教育理念偏執(zhí),個體誠信品質(zhì)缺失

素質(zhì)教育,一直備受關(guān)注和討論。但是,在基礎(chǔ)以及傳統(tǒng)家庭教育中,學(xué)習(xí)成績,即智育仍在實質(zhì)上占主導(dǎo)地位,特別是對于一些貧困家庭的孩子來說,憑借優(yōu)異的學(xué)習(xí)成績,依靠高考平臺,方能改變命運。如此的教育理念和方式,往往使很多學(xué)校和家庭忽視或者淡化了學(xué)生的品德教育。而進入高等教育,大學(xué)則更多的涉及民族精神教育、愛國主義教育、理想信念教育[1],這就使得一部分畢業(yè)生在做人品質(zhì)方面存在較大問題。一方面,對于一些社會道德準(zhǔn)則所不齒的失信行為,他們不以為然;另一方面,由于內(nèi)心缺乏基本的道德底線,在面對失信可能帶來的短期收益誘惑時他們更易動搖,在面對他人失信得利時,也更會因為心里不平衡而“同流合污”。

三、高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失的博弈分析

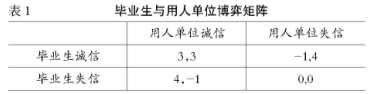

經(jīng)濟博弈,是在承認(rèn)各經(jīng)濟主體利益的基礎(chǔ)上,研究經(jīng)濟主體(博弈方)的行為方案與利益得失的關(guān)系。本文以畢業(yè)生就業(yè)誠信問題建立博弈模型,假定博弈雙方只有兩個策略:誠信和失信,且雙方均能料到對方的所有策略,但并不確切知道對方的具體策略,雙方在決策時都要尋求自身利益最大化[2]。首先分析畢業(yè)生和用人單位之間的誠信博弈。當(dāng)用人單位失信,畢業(yè)生誠信時,畢業(yè)生找到的工作差于與其知識能力相應(yīng)的工作,凈收益為負(fù)(設(shè)為-1),用人單位招到好于其職位技能要求的畢業(yè)生,凈收益為正(設(shè)為4);當(dāng)用人單位誠信,畢業(yè)生失信時,雙方凈收益值正好相反。當(dāng)雙方都誠信時,畢業(yè)生的知識技能剛好與用人單位的崗位需求相匹配,雙方凈收益均為正(設(shè)為3),當(dāng)雙方都失信時,雙方凈收益均為零[3]。用人單位與畢業(yè)生的博弈矩陣如表1。

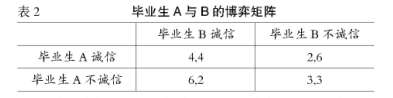

類似畢業(yè)生與用人單位的誠信博弈分析,假定就業(yè)市場只有A、B兩個畢業(yè)生。當(dāng)畢業(yè)生A與B一方選擇誠信,另一方選擇失信,則誠信一方的凈收益較少(設(shè)為2),而失信一方的凈收益較大(設(shè)為6),當(dāng)雙方都選擇誠信或者都選擇失信時,凈收益介于其中,且雙方都誠信時凈收益較大(設(shè)雙方都誠信時凈收益均為4,雙方都失信時凈收益均為3)。畢業(yè)生A與B的博弈矩陣如表2。

可以看出,上述兩個博弈模型與博弈論經(jīng)典案例“囚徒困境”類似,對局雙方均有一個上策。在畢業(yè)生與用人單位的博弈模型中,不管用人單位選擇何種策略,畢業(yè)生都傾向于失信;不管畢業(yè)生選擇何種策略,用人單位都傾向于失信。而在畢業(yè)生A與B的博弈模型中,無論A選擇何種策略,B都傾向于失信;無論B選擇何種策略,A都傾向于失信。因此兩個博弈雙方的結(jié)局都將是(失信,失信)。

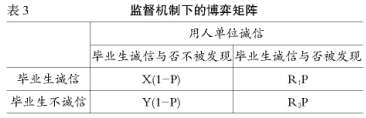

以上分析是假設(shè)畢業(yè)生與用人單位、畢業(yè)生之間是單次博弈,即對局雙方的決策不存在被發(fā)現(xiàn)的可能。而在實際就業(yè)過程中,往往存在大量重復(fù)博弈。在重復(fù)博弈中,局中人的決策都有被發(fā)現(xiàn)的可能。這里僅以畢業(yè)生與用人單位的博弈模型為例(畢業(yè)生之間的誠信重復(fù)博弈可以采用類似方法)。假定就業(yè)中用人單位一方選擇誠信的前提下,討論畢業(yè)生一方的決策行為。首先,設(shè)誠信行為(失信行為)被發(fā)現(xiàn)的概率為P;誠信行為被發(fā)現(xiàn)后行為方凈收益為R1,失信行為被發(fā)現(xiàn)后行為方收益為R2;不被發(fā)現(xiàn)時,誠信一方的收益為X,失信一方的收益為Y。具體收益表如表3。

畢業(yè)生選擇誠信的期望值為X(1-P)+R1P;選擇失信的期望值為Y(1-P)+R2P,當(dāng)X(1-P)+R1P>Y(1-P)+R2P,即P>(Y-X)/[R1-R2+(Y-X)]時,畢業(yè)生一方選擇誠信,反之選擇失信。要使畢業(yè)生更多的選擇誠信決策,一方面,不等式左邊——P值應(yīng)越大越好,由概率基本知識知:P的最大值為1;另一方面,不等式右邊——(Y-X)/[R1-R2+(Y-X)]越小越好。在單次博弈分析中提到過,在用人單位未發(fā)現(xiàn)畢業(yè)生失信的情況下,選擇失信往往能夠獲得超過與其自身知識能力相適應(yīng)的工作,選擇誠信一般能夠找到與自身知識、能力、素質(zhì)相匹配的工作,表現(xiàn)為Y>X;在決策行為被發(fā)現(xiàn)情況下,按照社會公序良俗,誠信一方收益肯定大于失信一方收益,即R1>R2,因此不等式右邊大于零。因為在不被發(fā)現(xiàn)情況下,Y、X很難加以控制,所以,在實際操作中,只能通過控制R1和R2影響不等式右邊,即R1越大,R2越小,不等式右側(cè)值越小。綜上,在重復(fù)博弈中,當(dāng)誠信、失信行為被發(fā)現(xiàn)的可能性越小,畢業(yè)生選擇失信行為的可能性越大。當(dāng)誠信、失信行為被發(fā)現(xiàn)的可能性一定時,誠信行為被發(fā)現(xiàn)后行為方所得凈收益越低,失信行為被發(fā)現(xiàn)后行為方所得凈收益越高,畢業(yè)生選擇失信行為的可能性越大。

[NextPage]

四、改善高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失現(xiàn)象的對策

(一)加強大學(xué)生誠信教育

誠信是大學(xué)生道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容,也是大學(xué)生立身做人的前提基礎(chǔ)。誠信教育是大學(xué)生日常教育的重要組成部分。在高等教育中,誠信教育首先應(yīng)該體現(xiàn)為第一課堂的正規(guī)學(xué)習(xí)和引導(dǎo)。第一課堂的誠信教育不僅應(yīng)該貫穿于《思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)》、《形勢與政策》等政治理論課程的正規(guī)系統(tǒng)學(xué)習(xí)和理解中,也應(yīng)充分借助和發(fā)揮專業(yè)課堂專業(yè)教師的言傳身教,人格魅力。第一課堂教育具有系統(tǒng)性、邏輯性強等諸多特點和優(yōu)勢,但不可否認(rèn),其在生動性、多樣性等方面稍顯不足,這就需要第二課堂的補充和提升。大學(xué)生誠信品質(zhì)的習(xí)得和養(yǎng)成更多地需要在實踐活動中經(jīng)歷認(rèn)知、感化、接受、共鳴、內(nèi)化直至升華的過程。筆者所在學(xué)校陜西師范大學(xué)通過常規(guī)化的“誠信教育活動月”系列活動,以誠信知識講座、誠信知識競答等方式普及誠信知識;以尋找校園誠信大使,展示免費師范生誠信風(fēng)采等方式,樹立誠信模范標(biāo)兵,用榜樣的力量影響和帶動周圍的人;以誠信演講比賽、辯論賽等形式,發(fā)起對誠信熱點話題的大討論,使同學(xué)們在思想的碰撞和學(xué)習(xí)中,崇尚誠信品質(zhì),樹立誠信意識。通過考試誠信承諾、就業(yè)踐約守諾座談、助學(xué)貸款學(xué)生感恩誠信教育等常規(guī)工作,以生活化的教育模式,力求將誠信教育滲透到學(xué)生學(xué)習(xí)和生活的每一處細(xì)小環(huán)節(jié),都取得了良好的效果。

(二)規(guī)范畢業(yè)生就業(yè)秩序

規(guī)范的畢業(yè)生就業(yè)秩序,可以從制度層面防止失信行為的發(fā)生。一方面,社會需要公眾自覺的誠實守信思想和行為,這種自覺通過教育和社會文明加以維系;而同時,社會的誠信發(fā)展又不能完全依賴于公眾簡單地自覺性。改善高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失現(xiàn)象的當(dāng)務(wù)之急就是要規(guī)范畢業(yè)生就業(yè)秩序。具體體現(xiàn)為:就業(yè)準(zhǔn)備階段,協(xié)議書、推薦表等就業(yè)材料的實名登記發(fā)放制;就業(yè)推薦階段,畢業(yè)生就業(yè)材料的審查評價責(zé)任制;簽約階段,畢業(yè)生與用人單位之間權(quán)責(zé)保障制;履約違約階段,規(guī)范的權(quán)利義務(wù)關(guān)系、跟蹤反饋機制以及具體的限制約束紀(jì)律。就業(yè)過程中,井然有序的就業(yè)秩序,不僅能夠為就業(yè)主體雙方創(chuàng)造公平公正的就業(yè)環(huán)境,同時,作為制度規(guī)范,它在引導(dǎo)和約束畢業(yè)生和用人單位行為方面也將發(fā)揮重要作用。當(dāng)然,就業(yè)秩序不應(yīng)單單限于規(guī)章條款的簡單設(shè)立,更在于達到對就業(yè)市場當(dāng)事雙方行為加以規(guī)范的效果,因此,就業(yè)秩序需要配套行之有效的激勵和懲罰措施,激勵措施能夠放大人們對正向行為的期望和追求,懲罰措施則通過加大負(fù)向行為的風(fēng)險成本而弱化人們對此類行為的選擇。

(三)營造社會誠信氛圍

個體關(guān)乎真假、善惡、美丑等現(xiàn)象的評判、行為的選擇,受社會價值及道德規(guī)范的引領(lǐng)和導(dǎo)向。在全社會范圍內(nèi)構(gòu)建誠信光榮,失信可恥的價值理念,是社會主義社會核心價值訴求之一,也是社會主義市場經(jīng)濟有序發(fā)展的重要基礎(chǔ)。濃厚的社會誠信氛圍,能夠讓大學(xué)生群體深刻地感受和體會到全社會對于誠信品質(zhì)的鼓勵和發(fā)揚,進而加深大學(xué)生對學(xué)校道德教育的認(rèn)同和理解,抵制社會不良思想的侵襲,消除對于傳統(tǒng)道德文化的懷疑和誤解,將誠信理念內(nèi)化為一種信念,影響和感化身邊的人。誠信氛圍的營造和深化必將是伴隨著社會的進步發(fā)展、公民文化素質(zhì)的不斷提升而進行的。首先,積極發(fā)揮社會輿論的導(dǎo)向和宣傳作用。借助各種媒體形式,褒揚誠信,貶斥失信,使誠信者不僅能夠獲得物質(zhì)肯定,更能在精神層面找到歸屬;同時,樹立道德模范,用榜樣的力量感化公眾。其次,盡快完善社會誠信系統(tǒng)。營造誠信氛圍,就是要借助全社會對于失信者“討而伐之”的決心和力度,最大范圍消滅失信行為。在這一過程中,科學(xué)縝密的公民誠信系統(tǒng)(包括大學(xué)生)必不可少。完善的社會誠信系統(tǒng),可以加大社會對失信行為的監(jiān)督和控制力度,極大地提高失信行為的發(fā)現(xiàn)概率,增大失信行為的風(fēng)險和成本,使失信者寸步難行。

參考文獻:

[1]吳善添。大學(xué)生就業(yè)中誠信問題反思與制度重構(gòu)[J].學(xué)校黨建與思想教育,2010,(5)。

[2]曾文濤。高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失的博弈分析與對策[J].決策參考,2007,(5)。

[3]童毛弟,王建明。大學(xué)生就業(yè)中的誠信博弈[J].江蘇高教,2006,(4)。

【高校畢業(yè)生就業(yè)誠信缺失歸因及對策探析】相關(guān)文章:

論高校教學(xué)工作的缺失與管理對策08-15

應(yīng)用寫作中倫理的缺失與對策07-11

校企合作模式下高校畢業(yè)生就業(yè)現(xiàn)狀與對策研究08-04

“差生”的心理探析及對策研究08-17

“差生”的心理探析及對策研究08-16

農(nóng)村留守兒童權(quán)利保護缺失及對策08-13

關(guān)于誠信的論文:政務(wù)誠信的缺失與重建08-08